Objectif FLN. : torpiller les relations franco-tunisiennes

Précédant le bombardement, par l'aviation française, le 8 février 1958, du village tunisien de Sakiet-Sidi-Youssef, village où le F.L.N. a installé une base rebelle, il y a, le 11 janvier, une solide embuscade, 8 km plus bas, tendue par 300 Algériens à une forte patrouille du 23e R.I. Quinze soldats sont tués et quatre emmenés en captivité en Tunisie : le caporal Vianaron, les deuxième classe Henri Reléa, Jean Jacob et Vincent Morallès. Ce qui porte à une dizaine le nombre des prisonniers retenus dans les camps algériens en Tunisie. Trois d'entre eux, Richomme, Decourtex et Feuillebois, seront passés par les armes, sans autre forme de procès, à Souk-el-Arba, le 25 avril 1958, drame qui motivera, le 13 mai 1958, la manifestation au monument aux morts d'Alger, point de départ des événements que l'on sait.

L'embuscade, c'est le premier épisode de l'affaire de Sakiet, et il convient de replacer les faits dans le contexte du moment, quand les troupes françaises étaient continuellement en butte, à la frontière tunisienne, aux attaques' des bandes rebelles cantonnées à l'abri en territoire étranger, sans possibilité de riposte. C'est après l'embuscade du Il janvier que le Conseil des ministres admet le principe du droit de poursuite; encore laisse-t-on le commandement en Algérie seul juge de la situation, pour l'appliquer. Quand Sakiet sera bombardé, on en sera au 84e incident de frontière depuis juillet 1957, dont le plus dramatique et le plus exaspérant pour l'armée est celui du 11 janvier. Car, cette fois, le problème se pose du rôle que joue la Tunisie dans la guerre d'Algérie, puisque sa connivence avec le F.L.N. s'inscrit dans les faits, sur les lieux mêmes de l'embuscade. Les appels de Bourguiba

Quelques jours avant, le 26 décembre 1957, Bourguiba, dans son allocution hebdomadaire, a proposé pour la première fois une alliance avec la France, si celle-ci accepte le repli sur Bizerte des troupes françaises en Tunisie. Cette proposition déclenche, à Tunis, des réactions fort diverses, tant dans les milieux algériens que dans les cercles du Néo-Destour et du gouvernement. Huit jours plus tard, le 3 janvier, en l'absence de Bourguiba, un communiqué tunisien accuse les troupes françaises d'avoir violé la frontière dans le Sud, à Foum-el-Kanga. Incident démenti du côté français, mais qui sert de prétexte, le lendemain, à Redeyef, à une manifestation où près de 4 000 Tunisiens réclament le départ de nos troupes.

Le 6 janvier, M. Bénard, ministre plénipotentiaire, arrive à Tunis nanti d'instructions du gouvernement français marquant l'intérêt porté par Paris aux propositions d'alliance du président Bourguiba.

Or, le lendemain, 7 janvier, le journal officiel du Néo-Destour, El-Armal, décrète, dans son éditorial :

Quelques jours plus tard, il réitère son offre à la France, insistant plus nettement, cette fois, sur le repli préalable de nos troupes sur Bizerte. Face-à-face sur la frontière

Or, à cette réunion afro-asiatique du Caire, le F.L.N. siège au secrétariat permanent créé par la conférence. Le désaccord entre le F.L.N. et Bourguiba devient flagrant, et flagrant aussi le fait que le F.L.N. va chercher désormais à " torpiller " toute alliance franco-tunisienne.

Quarante-huit heures après les nouvelles propositions de Bourguiba, l'affaire de l'embuscade de Sakiet éclate. Il est clair que l'A.L.N. a alors le plus grand intérêt à ne pas laisser s'ouvrir entre la France et la Tunisie des négociations qui pourraient aboutir à des accords de défense commune que Bourguiba s'était déclaré prêt à envisager " sans poser comme préalable la fin de la guerre d'Algérie ".

Que s'est-il donc passé à Sakiet ? Et Sakiet, c'était quoi ?

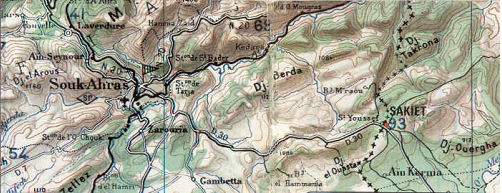

Sakiet ? En avant de la ligne Morice, deux collines qui s'observent de part et d'autre d'une frontière tracée au fond du vallon. Là passent aussi un oued, l'oued Zaghia-Sidi-Youssef, et une route, celle qui va de Souk-Ahras au Kef, en Tunisie.

Sur la colline française, installé dans un ancien bordj, le poste du 23e R.I., commandé par le capitaine René Allard, un Lorrain de quarante et un ans, petit homme brun, discret, précis. A deux kilomètres au sud du poste, une piste d'envol.

Vingt-quatre heures sur vingt-quatre, le village observe le poste et le poste observe le village, où les rebelles algériens déambulent au grand jour. Ceux-ci sont cantonnés dans les locaux désaffectés d'une ancienne mine de plomb, au sud du village. Il leur arrive souvent de descendre faire leur lessive à un abreuvoir, au fond du vallon où passe la frontière, à une vingtaine de mètres de la sentinelle française. Le récit du capitaine Allard

Dans les premiers jours de janvier, le capitaine Allard est ainsi mis au fait d'un petit trafic de contrebande, 8 km au sud de son poste. C'est ce qui va déclencher l'histoire.

Cette histoire, il nous en fait un récit détaillé quand je vais le voir, avec J. F. Chauvel, du Figaro, à Souk-Ahras, où il a été évacué après le combat. Il est blessé à une jambe et la balle qui a fracassé la crosse de sa carabine l'a également atteint au visage. Ce combat, les conditions dans lesquelles ses hommes ont été achevés, il n'est pas près de les oublier.

" Le samedi 11 janvier, raconte le capitaine Allard, j'ai quitté le poste de Sakiet à 4 heures du matin, avec une section et le commando de la compagnie. En tout 43 hommes. Les 43 hommes du 23e R.L cloués au sol par le feu des soldats de l'A.L.N. tirant de Tunisie

" Arrivés sur un plateau situé entre le ravin suivi par les deux " fells " et les pentes de l'Ouasta, nous rencontrons une petite résistance et pensons qu'il pourrait s'agir d'un élément d'arrière-garde. Un quart d'heure plus tard, au moment où nous allons atteindre la mechta Belkacem, un groupe de gourbis vides éparpillés sur un hectare environ, je me retourne et, soudain, je m'aperçois que toutes les crêtes qui dominent le plateau où nous avançons se sont garnies de rebelles, qui se mettent à lancer des ordres en arabe. Au moment où nous atteignons les premiers gourbis de la mechta Belkacem, le feu se déclenche sur toute la ligne des crêtes, certaines positions de tir disposées sur la partie du djebel situé en territoire tunisien, pour couper nos arrières. C'est l'embuscade. Je donne au commando l'ordre de décrocher, sous la protection de la section de queue. Trente ou quarante rebelles dévalent alors du territoire tunisien et j'entends un ordre en français : " Nous sommes dominés en nombre. Entre ceux qui opèrent depuis la Tunisie et ceux qui nous canardent au-dessus, il y a bien un faïlek (300 hommes). A 8 h 15, le capitaine Allard demande des renforts par radio. Le deuxième groupe de sa section arrière ne peut décrocher et il l'entend résister pendant une heure. A 8 h 45, les renforts arrivent de Sakiet. Une section, qui est prise, dès sa descente de camion, sous le feu des rebelles tirant depuis un piton tunisien, le djebel Arbained-Ouli. La 9e compagnie du régiment, venue de Bordj-M'Raou avec le lieutenant Huc, débarque à 2 km au nord du fortin où se trouve Allard. Elle aussi est prise sous le tir venu de Tunisie, qui la cloue au sol. Allard raconte :

Au soir de l'opération, le lieutenant Huc, qui rejoignait le poste de Sakiet, roulera parallèlement au convoi de G.M.C. ramenant les rebelles algériens, jusqu'à leur base, au sud du village. Le massacre rituel

" Quand nous avons repris le terrain et relevé nos morts, il y en avait 14, et les " fells " s'étaient acharnés sur eux selon le rituel qui leur est propre. Trois blessés, dont un mourra le lendemain, avaient réussi à se dissimuler au cours du combat. L'un d'eux a vu achever, à 20 mètres de lui, l'infirmier de la section, qui portait au dos sa musette marquée d'une grosse croix rouge. " En fait, dans les jours qui suivent l'embuscade, s'ouvre, autour des quatre prisonniers, la crise franco-tunisienne, que le F.L.N., imperturbablement, alimentera par d'autres incidents, jusqu'à l'exécution, à Souk-el-Arba, le 25 avril, de trois prisonniers.

Soustelle à l'assemblée : Le 16 janvier, un message de Félix Gaillard est porté au président tunisien, par Jacques Larches et le général Buchalet, messagers personnels de la présidence du Conseil. Seul, J. Larches sera reçu. Le 18 janvier, la crise est au point mort. A Paris, violente protestation de Jacques Soustelle, au débat de l'Assemblée nationale : Le 23 janvier, déjà, l'affaire des prisonniers de Sakiet n'est plus qu'en bas de page ou à la dernière page des journaux : " Evolution favorable... " De temps à autre, on en reparle. Le F.L.N. prétend que les prisonniers sont en territoire algérien. On y emmène Depreux. En fait, l'envoyé de la Croix-Rouge ne quitte pas le territoire tunisien.

Supercherie tout orientale... Quelques jours après l'embuscade, un avion français est abattu par une mitrailleuse installée à côté de la mine de plomb où le F.L.N, a son cantonnement. Le 30 janvier, nouveau tir de mortier venant de Sakiet, sur un T 6. Alors, le chef de poste français s'avance au-devant du chef de poste tunisien et l'avertit : Et le 8 février... à 8 heures !

A 11 h 10, c'est la riposte française. Une escadrille de B 26 écrase le poste de mitrailleuse situé dans le village et pilonne la mine servant de cantonnement aux " fells, Il y aura 80 morts.

La délégation de la Croix-Rouge, arrivée une heure plus tôt, mais repartie pour visiter un camp de réfugiés situé à 2 km reviendra pour constater l' " agression française ", l'opinion internationale défaillira d'horreur et, pendant quelques jours le gouvernement français observera un tel mutisme qu'on finira par interpréter l'action des militaires - et rien n'était moins vrai - comme une regrettable initiative locale.

" Sottise de militaires ! " déclarait-on complaisamment, dans les sphères gouvernementales, à des journalistes étrangers... Le 13 Mai mûrissait...

Marie ELBE

Les 300 rebelles qui encerclent les 43 Français du 23e R.I. sont amenés à pied d'œuvre par les véhicules de la garde nationale tunisienne du poste de Sakiet. Ils seront rembarqués, après coup, par ces mêmes G.M.C. avec leurs quatre prisonniers.

A cette date, où en sont les relations Franco-tunisiennes ?

Alors que Ladgham, secrétaire d'Etat à la Présidence et à la Défense nationale, insiste auprès de l'ambassadeur de France en Tunisie sur cette proposition d'alliance, d'autres membres du gouvernement tunisien cherchent à en minimiser l'importance.

" Nous ne savons pas de quelles propositions d'alliance il est question. "

Le soir même, Bourguiba rentre à Tunis, en plein malaise politique. Au point qu'on parle de remaniement ministériel.

Dans le même discours, véritable appel à la France, le président tunisien, évoquant la récente conférence afro-asiatique du Caire, souligne l'influence communiste s'étendant sur le Moyen-Orient, et déclare :

" Nous sommes loin de la neutralité positive. Les jeux sont clairs maintenant. "

Sur la colline tunisienne, le village, dont on voit d'abord, à flanc de terrain, un cimetière et, au-dessus, des maisons jaunes, accroupies autour d'un minaret et d'une large bâtisse rose aux fenêtres vertes, celle de la garde nationale tunisienne, qui dépend directement du secrétaire dEtat à l'Intérieur, Mehiri, dont les sympathies inclinent plus vers l'Orient que vers l'Occident.

Rien n'échappe aux gars du poste des allées et venues des " fells ", de la forme et de la couleur de leur uniforme, des casquettes plates de la garde nationale tunisienne, du bruit des moteurs de ses G.M.C., et de la couleur bleue de sa camionnette.

A l'ombre de ce face-à-face permanent, il y a l'écheveau des renseignements qui arrivent d'en face jusqu'au poste français.

" Je voulais monter une embuscade dans la région d'Ouasta, un djebel qui coupe la frontière perpendiculairement, à 8 km au sud du poste. Depuis quelque temps, on me prévenait qu'un trafic de contrebande utilisait le sentier traversant la frontière à ce point précis.

" A 7 heures, alors que nous nous trouvions à 600 mètres des pentes de l'Ouasta, j'ai repéré deux rebelles en armes qui se dirigeaient vers la Tunisie par un ravin.

Comme des aboiements accompagnaient notre progression depuis 6 heures, nous pensions qu'une bande de " fells ", prête à passer en Tunisie, se trouvait dans le secteur et que les deux types aperçus pourraient être des " flanqueurs ". Donc, pour essayer d'accrocher le gros de la colonne, je me portai en avant, avec le commando, laissant la section derrière nous.

- Encerclez-les, nous les avons !

" Je lance alors un ordre de repli. Une partie de mes gars réussit à passer sans casse, dégringolant vers l'oued el-Kebeur, au fond d'un ravin profond de cinquante mètres. Malheureusement, le deuxième groupe, aux ordres d'un aspirant, ne parvient pas à se dégager, pris sous le tir d'un mortier, placé en territoire tunisien. Le tir est disposé en arc de cercle, de part et d'autre de la frontière.

" Après avoir traversé l'oued avec mon groupe, j'essaie de gagner les pentes nord de la cuvette, en direction d'une autre mechta. Mais les rebelles nous attendent là aussi, et ouvrent le feu à bout portant. Nous sommes maintenant complètement encerclés. Avec 15 de mes hommes, je parviens à occuper un gourbi, que nous transformons en fortin. "

" Jusqu'à la dernière cartouche, dit-il. Il n'y aura pas de survivant. "

" J'ai très bien reconnu, dès le début de l'engagement, sur la route qui longe le point de la frontière où nous nous battions, la camionnette bleue de la garde nationale tunisienne. Du poste, en temps normal, nous la voyions toujours circuler dans le village. D'ailleurs, un gendarme de notre cantonnement, venu avec les renforts, a repéré les gars de la garde nationale près de leur véhicule. Tout le temps de l'embuscade, cinq ou six G.M.C. ont progressé le long de la piste, venant de Sakiet."

Reprenant son récit, Allard ajoute :

" A 18 heures, quand le piper-cub d'observation a survolé les lieux, il a immédiatement découvert, derrière un repli de terrain qui les dissimulait le temps de la bagarre, les G.M.C. que j'avais vus descendre.

" A l'arrivée de nos renforts, les " fells " décrochent et remontent les pentes, vers la Tunisie, sous la protection de leurs bases de feu installées sur la frontière.

A un moment, un de leurs groupes, 7 ou 8 types, entraîna deux de mes soldats. Je n'ai pu rien faire, car ils s'en servaient comme de boucliers. "

Aux obsèques des victimes de l'embuscade, le 15 janvier, à Souk-Ahras, le capitaine Allard répétera violemment cette accusation :

" Vous êtes morts, dit-il, dans un combat difficile, devant un ennemi supérieur en nombre aidé par ses amis tunisiens, nous le savons maintenant. "

Il traduisait l'exaspération de l'armée, notamment à la frontière. Une question se posait alors, inlassablement, dans les conversations des popotes et des postes échelonnés le long de la ligne Morice :

" La Tunisie et le F.L.N. sont cobelligérants. S'il en est ainsi, qu'on nous donne, alors, les moyens de riposter.

" Si, comme Bourguiba l'affirme, il n'en est rien, alors, le responsable de la garde nationale de Sakiet a désobéi à son gouvernement, ce qui appelle des sanctions publiquement appliquées et le renvoi immédiat des prisonniers de Sakiet, entraînés par les rebelles en territoire tunisien.

" Si ces prisonniers ne sont pas rendus, c'est que la Tunisie couvre la rébellion algérienne dans cette histoire et donc que Bourguiba prononce des discours qui ne correspondent pas à la réalité.

" Ou alors, on peut se demander si, aux frontières, la souveraineté tunisienne n'est pas débordée par le F.L.N. "

" Ceux qui meurent là-bas sont à porter au passif de M. Bourguiba ! "

Les deux émissaires de Félix Gaillard, rentrent à Paris dans le même avion que l'ambassadeur de France, Georges Gorse, rappelé à Paris.

Il est décidé qu'un délégué de la Croix-Rouge vérifiera le sort des quatre prisonniers. Envoyé donc à Tunis, M. Depreux prend contact avec le F.L.N. et laisse entendre que la libération des captifs pourrait intervenir très vite.

" Ceux qui meurent là-bas sont à porter au passif de M. Bourguiba. "

Soustelle déplore qu'on ne saisisse pas l'O.N.U. de l'incident de Sakiet.

Le 20 janvier, l'hebdomadaire tunisien Action publie une photo des quatre prisonniers.

Du haut de la tribune de l'Assemblée nationale, Félix Gaillard proclame :

" Nous emploierons tous les moyens pour protéger le territoire algérien ! "

Puis, comme l'eau dans le sable, l'affaire s'enfonce dans le silence.

Sur ce qui se passe à la frontière on titre désormais : " Nouvel incident ".

Ces nouveaux incidents vont se succéder jusqu'au 8 février.

C'est alors que le gouvernement français admet, au cas où un tel incident se reproduirait, le principe d'une riposte en territoire tunisien, l'opportunité de la décision étant laissée au commandant en chef.

- Si on tire encore sur un avion, j'ouvre le feu, au mortier, sur vos positions !

En face, on se tient coi. Que peut faire le chef de poste tunisien ? Il est probable que son pouvoir est sans effet sur le F.L.N.

Le 8 février, à 8 heures, une nouvelle fois, les mitrailleurs F.L.N. ouvrent le feu sur un appareil français qui, touché, est contraint de se poser près de la ligne Morice.

(Historia Magazine N° 239)